子供が視力0.3と言われたら?家庭でできることについて詳しく解説しております。

投稿日:2025年07月15日

最終更新日:2025年07月16日

最終更新日:2025年07月16日

小学校に入学すると、定期的に視力検査が行われるようになります。その検査結果で視力0.3と言われたら、多くの親御さんがこのままではいけない、と感じることでしょう。

視力とは、はっきりと遠くを見える能力を示す数値で、一般に1.0が正常視力とされています。

視力0.3というのは、5メートル離れたところの標準視力表の文字を、1.5メートル離れた場所でようやく認識できるような状態です。

視力0.3という数値は医学的には軽度の近視とされ、黒板の文字が見えにくい、テレビに顔を近づけるといった行動が見られることがあります。

黒板の文字が見えにくければ当然、学校の授業を受けるにも問題が起こってしまいます。黒板の文字がわからず、授業内容で覚えなければならない知識に漏れが出てくる可能性が高くなるからです。

先生に聞いたり教科書を読み込むなどして対応できる子供もいますが、そもそも視力が正常であれば不要なことに労力を割いていることになるので、良い傾向ではありません。

とはいえ、発達段階にある幼い子供の視力0.3は必ずしも重篤な病気ではなく、生活習慣や適切な対策によって改善できる可能性が十分にあります。

これからこの視力0.3になってしまう主な原因と、ご家庭でできる対策について詳しくご紹介します。まず、視力が低下する原因を知ることが、改善への第一歩になるのです。

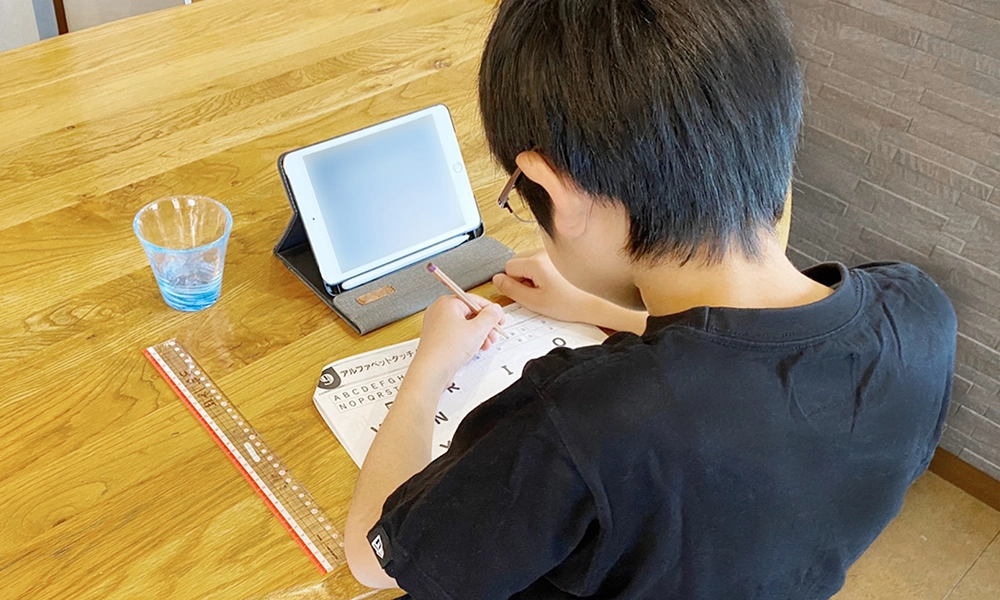

現在、スマートフォンやタブレットなどの電子機器への依存が高まり、特にお子さんの場合は近距離で画面を長時間見続ける習慣が広がっています。

これにより、目の筋肉が常に緊張状態になり、疲労が溜まって働きが鈍ってしまい、ピントを合わせる力の低下が進行しやすくなります。

また、外での遊びや自然光に触れる時間が少なくなると、目の健康に必要なドーパミンの分泌が減り、眼球が過度に伸びてしまう近視進行のリスクが高まります。

さらに、学習時の姿勢が不適切だったり、照明が暗すぎたりする環境も、目に大きな疲れを与える要因です。そのため、これらの要因を把握し、生活習慣を見直すことが極めて重要です。

ですが、目に良い生活を心がけていくことで視力の低下が止まったり、ある程度回復する可能性はあるものの、視力の変化は劇的に訪れるものではありません。

となると、現時点での視力に対して矯正器具を使うかどうかという悩みも出てきます。視力0.3の子供に矯正器具は必要なのか? その判断は、実際の生活にどれほど支障が出ているかによって決まります。

例えば、学校で黒板が見えず授業に集中しづらかったり、テレビやスマホを極端に近くで見たり、頭痛や目の疲れを訴えたりする場合は、眼科で精密な診断を受け、矯正器具を検討することが望ましいです。

学校の視力検査で「C判定(視力0.3~0.6)」に分類された場合も、眼科での詳しい検査をしてもらうとともに、矯正器具について相談すると良いでしょう。

矯正器具は、小学生くらいの子供の場合はほぼ眼鏡一択となります。コンタクトレンズはそれ自体には年齢制限はありませんが、小さいものですし衛生管理も必須となり扱いが難しいためです。

矯正器具が必要と判断された場合には適切な処方をしてもらい、眼鏡を用意するようにしましょう。ただし小児の場合は成長とともに視力も変化するため、これで大丈夫と安心するのではなく、定期的な検査が大切です。

また、矯正器具を使う場合でも、使わない場合でも、家庭での生活習慣による改善の取り組みの継続は必須です。その継続が、子供の将来の視力に大きな影響を与えます。

家庭でできる具体的な視力回復や悪化防止の取り組みは、日々の生活の中に自然に取り入れやすいものばかりですので、少しずつ習慣化していきましょう。

まず、1日1時間以上は屋外で遊ぶ時間を設け、自然光を浴びる習慣を作ってください。これは、自然光を浴びる時間を一定以上作ることで、近視進行を抑える効果が期待できます。

ただ同時に、特に夏場は熱中症や紫外線対策を忘れないよう気を付けてください。自然光は子供の成長に重要な要素ですが、身体にダメージを与える要素もあるので注意が必要です。

さらに勉強や読書、ゲームなどの際には30分ごとの休憩ルールを設定し、目を休める時間を確保することが大切です。

現代社会ではデジタル機器と切り離した生活はほぼ不可能ですので、完全禁止するのではなく使用時間をルール化し、ご家庭で目の健康について子供と一緒に学ぶことが大切です。

合わせて、目のピント調整機能を鍛えるために遠くと近くを交互に見るストレッチも有効です。

そして、ビタミンA、C、E、ルテインなどを豊富に含む緑黄色野菜や魚類を中心とした栄養バランスの良い食事を心がけて、目に必要な栄養を補うようにしましょう。

親としては、子供の視力を守るために何をすべきかを日常の中で実践していくことで、子供の将来の視力に良い影響を与えることができます。

さらに、子供でも目を酷使することのある現代社会の生活では、定期的に目の疲れをスッキリ解消させる「目リライト」サロンを活用することをおすすめします。

「目リライト」は目の疲れ解消に特化した機器を使用し、目のピント調整能力を担う深層筋肉である毛様体筋に適切な刺激を与えてその筋肉のコリを解消し、緊張をやわらげることができます。

その結果使いすぎによる疲れが解消し、筋肉の働きも回復し、目のピント調整能力を改善させることができるのです。

目の疲れはそのまま一時的な近視、仮性近視に繋がり、仮性近視を放っておくと近視の悪化に繋がります。疲れを溜めず、定期的に解消させるようにしましょう。

「目リライト」の施術はHPで予約することができますので、子供の視力が心配な親御さんはまずは一度試してみることをおすすめします。

視力とは、はっきりと遠くを見える能力を示す数値で、一般に1.0が正常視力とされています。

視力0.3というのは、5メートル離れたところの標準視力表の文字を、1.5メートル離れた場所でようやく認識できるような状態です。

視力0.3という数値は医学的には軽度の近視とされ、黒板の文字が見えにくい、テレビに顔を近づけるといった行動が見られることがあります。

黒板の文字が見えにくければ当然、学校の授業を受けるにも問題が起こってしまいます。黒板の文字がわからず、授業内容で覚えなければならない知識に漏れが出てくる可能性が高くなるからです。

先生に聞いたり教科書を読み込むなどして対応できる子供もいますが、そもそも視力が正常であれば不要なことに労力を割いていることになるので、良い傾向ではありません。

とはいえ、発達段階にある幼い子供の視力0.3は必ずしも重篤な病気ではなく、生活習慣や適切な対策によって改善できる可能性が十分にあります。

これからこの視力0.3になってしまう主な原因と、ご家庭でできる対策について詳しくご紹介します。まず、視力が低下する原因を知ることが、改善への第一歩になるのです。

現在、スマートフォンやタブレットなどの電子機器への依存が高まり、特にお子さんの場合は近距離で画面を長時間見続ける習慣が広がっています。

これにより、目の筋肉が常に緊張状態になり、疲労が溜まって働きが鈍ってしまい、ピントを合わせる力の低下が進行しやすくなります。

また、外での遊びや自然光に触れる時間が少なくなると、目の健康に必要なドーパミンの分泌が減り、眼球が過度に伸びてしまう近視進行のリスクが高まります。

さらに、学習時の姿勢が不適切だったり、照明が暗すぎたりする環境も、目に大きな疲れを与える要因です。そのため、これらの要因を把握し、生活習慣を見直すことが極めて重要です。

ですが、目に良い生活を心がけていくことで視力の低下が止まったり、ある程度回復する可能性はあるものの、視力の変化は劇的に訪れるものではありません。

となると、現時点での視力に対して矯正器具を使うかどうかという悩みも出てきます。視力0.3の子供に矯正器具は必要なのか? その判断は、実際の生活にどれほど支障が出ているかによって決まります。

例えば、学校で黒板が見えず授業に集中しづらかったり、テレビやスマホを極端に近くで見たり、頭痛や目の疲れを訴えたりする場合は、眼科で精密な診断を受け、矯正器具を検討することが望ましいです。

学校の視力検査で「C判定(視力0.3~0.6)」に分類された場合も、眼科での詳しい検査をしてもらうとともに、矯正器具について相談すると良いでしょう。

矯正器具は、小学生くらいの子供の場合はほぼ眼鏡一択となります。コンタクトレンズはそれ自体には年齢制限はありませんが、小さいものですし衛生管理も必須となり扱いが難しいためです。

矯正器具が必要と判断された場合には適切な処方をしてもらい、眼鏡を用意するようにしましょう。ただし小児の場合は成長とともに視力も変化するため、これで大丈夫と安心するのではなく、定期的な検査が大切です。

また、矯正器具を使う場合でも、使わない場合でも、家庭での生活習慣による改善の取り組みの継続は必須です。その継続が、子供の将来の視力に大きな影響を与えます。

家庭でできる具体的な視力回復や悪化防止の取り組みは、日々の生活の中に自然に取り入れやすいものばかりですので、少しずつ習慣化していきましょう。

まず、1日1時間以上は屋外で遊ぶ時間を設け、自然光を浴びる習慣を作ってください。これは、自然光を浴びる時間を一定以上作ることで、近視進行を抑える効果が期待できます。

ただ同時に、特に夏場は熱中症や紫外線対策を忘れないよう気を付けてください。自然光は子供の成長に重要な要素ですが、身体にダメージを与える要素もあるので注意が必要です。

さらに勉強や読書、ゲームなどの際には30分ごとの休憩ルールを設定し、目を休める時間を確保することが大切です。

現代社会ではデジタル機器と切り離した生活はほぼ不可能ですので、完全禁止するのではなく使用時間をルール化し、ご家庭で目の健康について子供と一緒に学ぶことが大切です。

合わせて、目のピント調整機能を鍛えるために遠くと近くを交互に見るストレッチも有効です。

そして、ビタミンA、C、E、ルテインなどを豊富に含む緑黄色野菜や魚類を中心とした栄養バランスの良い食事を心がけて、目に必要な栄養を補うようにしましょう。

親としては、子供の視力を守るために何をすべきかを日常の中で実践していくことで、子供の将来の視力に良い影響を与えることができます。

さらに、子供でも目を酷使することのある現代社会の生活では、定期的に目の疲れをスッキリ解消させる「目リライト」サロンを活用することをおすすめします。

「目リライト」は目の疲れ解消に特化した機器を使用し、目のピント調整能力を担う深層筋肉である毛様体筋に適切な刺激を与えてその筋肉のコリを解消し、緊張をやわらげることができます。

その結果使いすぎによる疲れが解消し、筋肉の働きも回復し、目のピント調整能力を改善させることができるのです。

目の疲れはそのまま一時的な近視、仮性近視に繋がり、仮性近視を放っておくと近視の悪化に繋がります。疲れを溜めず、定期的に解消させるようにしましょう。

「目リライト」の施術はHPで予約することができますので、子供の視力が心配な親御さんはまずは一度試してみることをおすすめします。

「目リライト」はこちらから