子供の視力0.1に親ができる対処法とは何か。解決策をお伝えしています。

投稿日:2025年07月07日

最終更新日:2025年07月08日

最終更新日:2025年07月08日

子供の視力が低下し、視力検査で視力0.1と診断されたとき、多くの親御さんは強い不安を感じることでしょう。

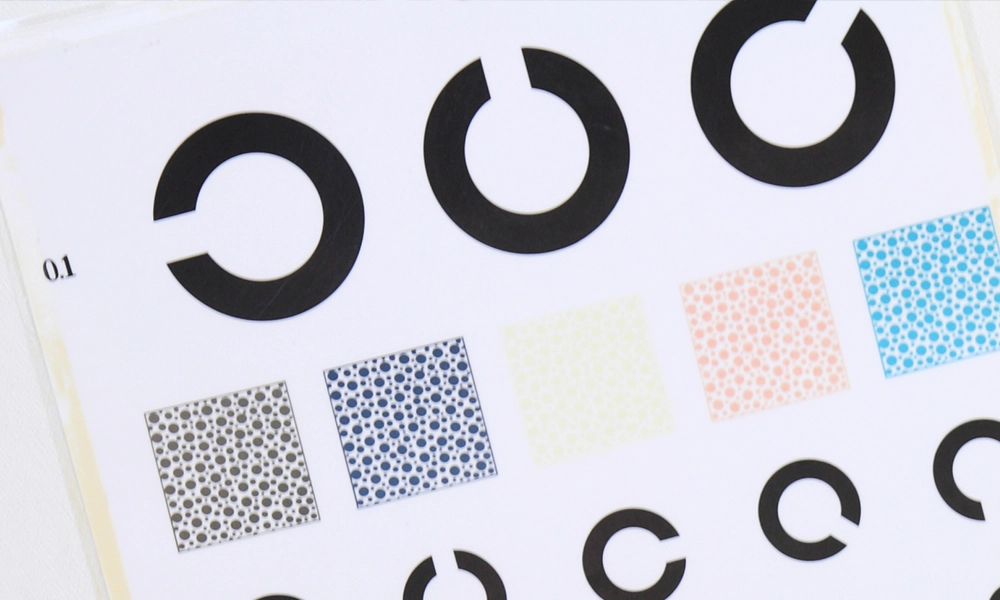

視力0.1とは、視力検査で最も大きなランドルト環(Cマーク)ですら見えづらい、あるいは認識できない状態を意味し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

視力0.1は子供にとっては、学校の黒板の文字がほとんど見えなかったり、テレビや本を見る際に顔を極端に近づけなければならなかったりと、視覚情報の取得がかなり困難になる常態です。

その結果、学習面や生活面にも悪影響を及ぼす恐れがあります。しかし、特に低年齢の子供は、自分の視力の異常に気づきにくいという特徴があります。

見えづらいという自覚があっても、それが異常だと理解できず、親に伝えないまま過ごしてしまうのです。そのため、視力低下の初期兆候に気づけるのは、多くの場合親の観察力にかかっています。

たとえば、子供がテレビを見るときに目を細める、顔を近づけて本を読む、つまずきやすくなる、成績が急に下がるといった様子があれば、それは視力の低下を示すサインかもしれません。

学校の視力検査は年に1度で、その時には問題なかったものがその後何らかの要因で下がっていってしまう場合もあります。

視力0.1からの回復や悪化防止にはできるだけ早い対処が重要となるので、様子がおかしいと思ったら早めに眼科に行って正確な診断を受けるようにしてください。

では、なぜ視力0.1というレベルまで低下してしまうのでしょうか?

原因はひとつではありませんが、近年最も注目されているのがスマートフォンやタブレットの長時間使用です。

子供たちの多くがゲームや動画視聴を長時間行っており、至近距離で画面を見ることが習慣化しています。これにより眼球が緊張状態を強いられ、近視が進行しやすくなります。

次に挙げられるのが遺伝的要因で、両親のどちらかが強度近視である場合、子供もその傾向を受け継ぐ可能性が高くなります。

また、外で遊ぶ時間が減っていることも視力低下の一因として挙げられます。太陽光を浴びることで、目の成長に関わるドーパミンの分泌が促され、近視の進行を抑える働きがあるとされています。

現代の子供たちは、外遊びよりも屋内でのスマホ・タブレット時間が長くなっているため、自然光に触れる機会が減っているのです。

姿勢や照明環境の悪さも視力0.1まで下がってしまう原因のひとつです。うつむいた姿勢で長時間読書をする、暗い部屋でゲームをするなど、目に負担のかかる状況が続くと、視力低下を招く可能性があります。

子供が視力0.1まで落ちた場合、親としてすぐに取るべき行動は、まず信頼できる眼科での受診です。専門医による視力検査と屈折検査により、どの程度の近視であるか、矯正が必要かどうかが明確になります。

眼科での治療方法としては、まず一般的な矯正手段であるメガネの処方が行われます。視力0.1まで落ちている場合、裸眼での生活は困難であり、矯正が必須となるケースが多いです。

メガネは視力の補正に加えて、クリアな視界で生活することは目への負担を下げることにも繋がりるので近視の進行を抑える効果も期待できます。

ただし発達段階の子供は成長に伴って度数が変化していくため、定期的な再検査と度数調整が必要です。

一定以上の年齢であればコンタクトレンズも矯正器具の候補に入りますが、コンタクトレンズは眼球に直接装着するため、丁寧な取り扱いが要求されます。

そのため小学生以下の小さなお子様では取り扱いが難しく、コンタクトレンズは推奨されない場合がほとんどです。

ただあくまでも取り扱いの問題であり、コンタクトレンズ自体に年齢制限はありませんので、眼科医とよく相談して管理に問題なしと判断されれば処方してもらえます。

他に、オルソケラトロジーという方法もあります。これは、就寝中に特殊なコンタクトレンズを装着し、角膜の形状を矯正することで、日中は裸眼で過ごせるようにする矯正法です。

子供でも使用可能ですが、適応年齢や衛生管理の徹底、費用面などについて医師と十分に相談する必要があります。

また、低濃度アトロピン点眼薬といった薬物療法も存在します。これらは近視の進行を抑制する効果が認められていますが、必ず医師の指導のもとで使用することが前提です。

ただ眼科医の指導のもと行える治療方針を定めるだけでなく、これに加えて家庭でできる対策にも取り組んでいくことが重要です。

たとえば、外遊びの習慣をつけることはとても有効です。1日2時間程度の屋外活動を目標にし、自然光に触れる時間を意識的に確保しましょう。

また、スマホやゲーム機の使用時間を制限するルールを設けることも欠かせません。長時間のデジタル機器の使用は視力に過度な負担をかけ、悪化の原因となってしまいます。

また読書や勉強をする際は、目と本の距離を30cm以上空けることを意識づけ、こまめに目を休ませるように促すことがポイントです。

さらに最近では、自宅でも実施できる視力回復トレーニングが注目されています。

ピント調整トレーニングや、目の周囲の筋肉をやわらかくする体操などを取り入れることで、目の疲労を軽減し、視力の維持や改善が期待できます。

加えて、より効果的に目の周囲の筋肉をほぐすことができるサロン「目リライト」に通うことをおすすめします。

「目リライト」は目の周辺筋肉をマッサージすための機器を開発し、目の周辺にある深層筋肉・毛様体筋の緊張をやわらげたり血行促進を促すことができるのです。

毛様体筋は目のピント合わせを担う筋肉で、この筋肉が滑らかに動くようにすることでピント合わせ能力が回復し、視力の維持や改善につながるのです。

「目リライト」の施術予約はHPで行うことができますので、子供の視力が心配な方は眼科医の指導や家庭での取り組みと合わせ、目リライトの施術も受けてみることもおすすめします。

視力0.1とは、視力検査で最も大きなランドルト環(Cマーク)ですら見えづらい、あるいは認識できない状態を意味し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

視力0.1は子供にとっては、学校の黒板の文字がほとんど見えなかったり、テレビや本を見る際に顔を極端に近づけなければならなかったりと、視覚情報の取得がかなり困難になる常態です。

その結果、学習面や生活面にも悪影響を及ぼす恐れがあります。しかし、特に低年齢の子供は、自分の視力の異常に気づきにくいという特徴があります。

見えづらいという自覚があっても、それが異常だと理解できず、親に伝えないまま過ごしてしまうのです。そのため、視力低下の初期兆候に気づけるのは、多くの場合親の観察力にかかっています。

たとえば、子供がテレビを見るときに目を細める、顔を近づけて本を読む、つまずきやすくなる、成績が急に下がるといった様子があれば、それは視力の低下を示すサインかもしれません。

学校の視力検査は年に1度で、その時には問題なかったものがその後何らかの要因で下がっていってしまう場合もあります。

視力0.1からの回復や悪化防止にはできるだけ早い対処が重要となるので、様子がおかしいと思ったら早めに眼科に行って正確な診断を受けるようにしてください。

では、なぜ視力0.1というレベルまで低下してしまうのでしょうか?

原因はひとつではありませんが、近年最も注目されているのがスマートフォンやタブレットの長時間使用です。

子供たちの多くがゲームや動画視聴を長時間行っており、至近距離で画面を見ることが習慣化しています。これにより眼球が緊張状態を強いられ、近視が進行しやすくなります。

次に挙げられるのが遺伝的要因で、両親のどちらかが強度近視である場合、子供もその傾向を受け継ぐ可能性が高くなります。

また、外で遊ぶ時間が減っていることも視力低下の一因として挙げられます。太陽光を浴びることで、目の成長に関わるドーパミンの分泌が促され、近視の進行を抑える働きがあるとされています。

現代の子供たちは、外遊びよりも屋内でのスマホ・タブレット時間が長くなっているため、自然光に触れる機会が減っているのです。

姿勢や照明環境の悪さも視力0.1まで下がってしまう原因のひとつです。うつむいた姿勢で長時間読書をする、暗い部屋でゲームをするなど、目に負担のかかる状況が続くと、視力低下を招く可能性があります。

子供が視力0.1まで落ちた場合、親としてすぐに取るべき行動は、まず信頼できる眼科での受診です。専門医による視力検査と屈折検査により、どの程度の近視であるか、矯正が必要かどうかが明確になります。

眼科での治療方法としては、まず一般的な矯正手段であるメガネの処方が行われます。視力0.1まで落ちている場合、裸眼での生活は困難であり、矯正が必須となるケースが多いです。

メガネは視力の補正に加えて、クリアな視界で生活することは目への負担を下げることにも繋がりるので近視の進行を抑える効果も期待できます。

ただし発達段階の子供は成長に伴って度数が変化していくため、定期的な再検査と度数調整が必要です。

一定以上の年齢であればコンタクトレンズも矯正器具の候補に入りますが、コンタクトレンズは眼球に直接装着するため、丁寧な取り扱いが要求されます。

そのため小学生以下の小さなお子様では取り扱いが難しく、コンタクトレンズは推奨されない場合がほとんどです。

ただあくまでも取り扱いの問題であり、コンタクトレンズ自体に年齢制限はありませんので、眼科医とよく相談して管理に問題なしと判断されれば処方してもらえます。

他に、オルソケラトロジーという方法もあります。これは、就寝中に特殊なコンタクトレンズを装着し、角膜の形状を矯正することで、日中は裸眼で過ごせるようにする矯正法です。

子供でも使用可能ですが、適応年齢や衛生管理の徹底、費用面などについて医師と十分に相談する必要があります。

また、低濃度アトロピン点眼薬といった薬物療法も存在します。これらは近視の進行を抑制する効果が認められていますが、必ず医師の指導のもとで使用することが前提です。

ただ眼科医の指導のもと行える治療方針を定めるだけでなく、これに加えて家庭でできる対策にも取り組んでいくことが重要です。

たとえば、外遊びの習慣をつけることはとても有効です。1日2時間程度の屋外活動を目標にし、自然光に触れる時間を意識的に確保しましょう。

また、スマホやゲーム機の使用時間を制限するルールを設けることも欠かせません。長時間のデジタル機器の使用は視力に過度な負担をかけ、悪化の原因となってしまいます。

また読書や勉強をする際は、目と本の距離を30cm以上空けることを意識づけ、こまめに目を休ませるように促すことがポイントです。

さらに最近では、自宅でも実施できる視力回復トレーニングが注目されています。

ピント調整トレーニングや、目の周囲の筋肉をやわらかくする体操などを取り入れることで、目の疲労を軽減し、視力の維持や改善が期待できます。

加えて、より効果的に目の周囲の筋肉をほぐすことができるサロン「目リライト」に通うことをおすすめします。

「目リライト」は目の周辺筋肉をマッサージすための機器を開発し、目の周辺にある深層筋肉・毛様体筋の緊張をやわらげたり血行促進を促すことができるのです。

毛様体筋は目のピント合わせを担う筋肉で、この筋肉が滑らかに動くようにすることでピント合わせ能力が回復し、視力の維持や改善につながるのです。

「目リライト」の施術予約はHPで行うことができますので、子供の視力が心配な方は眼科医の指導や家庭での取り組みと合わせ、目リライトの施術も受けてみることもおすすめします。

「目リライト」はこちらから