乱視検査で聞かれる赤緑テストについてお話しています。

投稿日:2025年04月18日

最終更新日:2025年05月29日

最終更新日:2025年05月29日

私たちの目の見え方は非常に繊細で、視力が正常範囲内であっても、目の構造にわずかな異常があるだけで、見え方に大きな違和感を覚えることがあります。その代表的な症状が乱視です。

乱視とは、角膜または水晶体の形状にゆがみがあるために、光が正しく網膜上に結像せず、物がぼやけたりブレて見える状態を指します。

通常、目の表面は均等に丸い形をしており、入ってきた光を一点に集中させてくっきりとした像を作ります。

しかし乱視の人は角膜が楕円形、つまりラグビーボールのような形になっており、光が複数の焦点に分散してしまうため、どこにもピントが合わないという現象が起こります。

この結果、近くの物も遠くの物も見えにくく、特に文字がにじんで二重に見えたり、夜間の街灯や車のヘッドライトがぼやけたり、星がにじんで見えるといった現象がよく見られます。

このような症状が起こった際に多くの人がまず考えるのが視力矯正です。メガネやコンタクトレンズで見え方を補い、見えづらさを解消するのです。

乱視も含めた視力の検査を行い適正な度数の数値を出して矯正器具を作りますが、この際、裸眼状態と矯正器具を使った状態での見え方の両方を確認したうえで度数の調整が行われます。

この度数調整のための検査として行われるのが赤緑テストです。レッドグリーンテストや2色検査と呼ばれることもあります。

眼科や眼鏡屋での検査を受けたことがある人なら「赤と緑、どちらの背景のほうがくっきり見えますか?」と聞かれた経験がある方は多いのではないでしょうか。

この検査は非常にシンプルですが、視覚の屈折異常を見極めるうえでとても重要な役割を果たします。

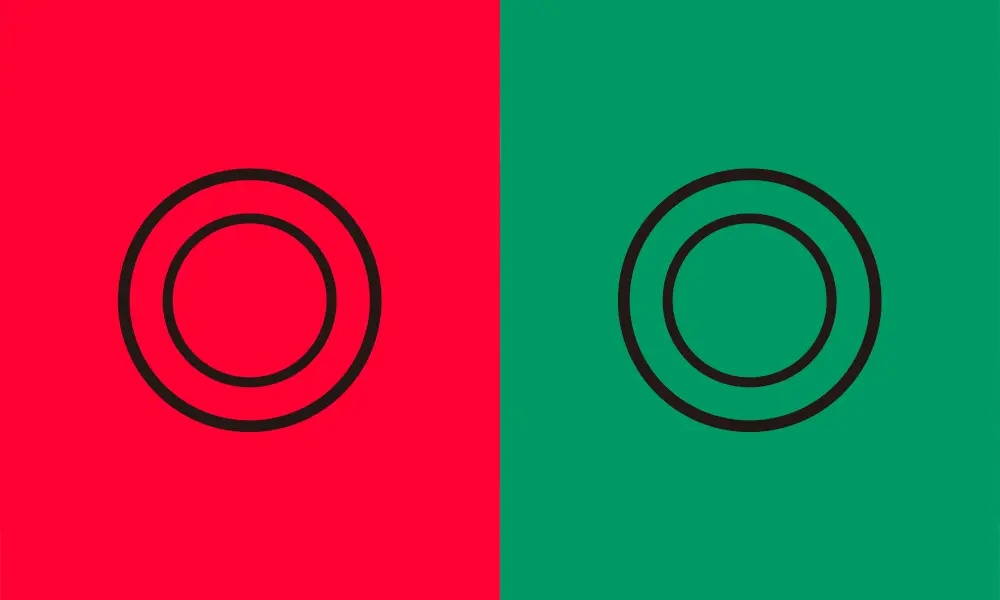

赤緑検査では、左右に赤と緑の背景が表示されたパネルの中に、同じ黒い文字や記号が並んでいます。被験者は、どちらの色の背景の方が文字がはっきりと見えるかを答えるだけです。

ここでなぜ赤と緑が使われるかというと、人の目は光の波長によってピントの合い方が異なるからです。

赤は波長が長く、緑は短いため、それぞれの光が網膜上で結ぶ位置がずれており、この差を利用して目のピントのずれをチェックすることができるのです。

たとえば、赤の方がハッキリと見える場合は、焦点が網膜の前にあることを示しており、近視傾向にあると考えられます。

この場合レンズの度数は適正が弱めと考えられます。ただしその人のライフスタイルや生活習慣によっては少し弱めのほうが良い場合もあるため、特に見えづらさを感じなければ適性の範囲内とされます。

緑の方がくっきり見える場合は、焦点が網膜の後ろにある可能性があり、レンズの度数が強すぎるということになります。

見え過ぎることもまた目には負担になるため、強すぎる場合にはレンズの調整を行います。遠視の方の場合はこの考え方は逆となり、緑のほうがハッキリ見えると度数が足りていないと判断されます。

このように、赤緑検査は、単にどちらの色が見やすいかを答えるだけで、目の調整力や屈折異常の状態を簡単に把握できる、非常に優れた方法です。また二つの並んだ記号を見比べるだけという簡単な方法のため、日常的な目の健康チェックとしてもおすすめです。

最近では家庭用の簡易視力検査キットや、スマートフォンアプリなどでもこの赤緑検査を行えるものが登場しており、手軽にセルフチェックが可能になっています。

セルフチェックの結果、赤と緑で見え方が明らかに異なる場合は裸眼であれば目の疲れや視力低下などの異常が考えられます。

メガネやコンタクトの人も視力に変化があり矯正器具が合わなくなっている可能性が出てくるので、眼科や眼鏡屋で検査を受けることをお勧めします。

気を付けたいのは、セルフチェックは初期のうちに異常に気付くためのきっかけにすぎないということです。気づいたら早めに眼科に行って、きちんと診察を受けるようにしてください。

ここで、見えづらさを放置してしまうと日常生活にどのような影響が出るのかをお話します。

まず挙げられるのが「目の疲れ」です。ピントが合いにくいために、目が常に調整しようとがんばり続ける状態が続き、それが原因で疲れ目や肩こり、頭痛を引き起こします。

特に長時間のパソコン作業、スマホの使用、細かい作業などをしている人は、疲れが溜まりやすく、集中力が続かなくなることもあります。

また、運転中に標識や信号がぼやけて見えたり、ライトの光がにじんで見えたりすることもあり、交通事故のリスクにもつながります。特に夜間や雨天時には視界が不安定になりやすく、注意が必要です。

さらに、乱視を放置していると、目が無意識にピントを合わせようとして常に緊張状態に置かれるため、視力の左右バランスが崩れたり、乱視に加えて近視や遠視といった別の視力低下症状を引き起こす可能性もあります。

年齢を重ねるにつれて調整力が衰えることで乱視の症状が強く出ることもあるため、乱視は軽視せず、早めに対処するようにしてください。また乱視の悪化を防ぐ対処法のひとつとして、目の疲れを溜めないことも大切です。

パソコンをはじめとしたデジタル機器を使用する時は定期的に小休憩を入れることや、目の疲れを取るストレッチやトレーニングを習慣づけると良いです。

目の疲れはモニターや照明の明るさにも左右されるため、明るさ調整を丁寧に行うことも目の疲れを減らす重要な要素です。

また、目の疲れを取るには日々の工夫やストレッチのほか、「目リライト」に通うという方法もあります。

「目リライト」は最新技術を採用した機器による低周波刺激で目の緊張やコリをほぐし、目のピント調整を担う筋肉である毛様体筋の動きを回復させることができます。

その結果、目の疲れが解消され、ずれていた目のピントも合わせやすくなり、疲労由来の視力低下を予防・回復することができます。

視力低下による見えづらさは目の負担を増やし、乱視の悪化も招いてしまうため、疲労をしっかり解消することは乱視の悪化を防ぐためにも重要です。

目リライトはHPから簡単に予約することができますので、まずは一度試してみることをおすすめします。

乱視とは、角膜または水晶体の形状にゆがみがあるために、光が正しく網膜上に結像せず、物がぼやけたりブレて見える状態を指します。

通常、目の表面は均等に丸い形をしており、入ってきた光を一点に集中させてくっきりとした像を作ります。

しかし乱視の人は角膜が楕円形、つまりラグビーボールのような形になっており、光が複数の焦点に分散してしまうため、どこにもピントが合わないという現象が起こります。

この結果、近くの物も遠くの物も見えにくく、特に文字がにじんで二重に見えたり、夜間の街灯や車のヘッドライトがぼやけたり、星がにじんで見えるといった現象がよく見られます。

このような症状が起こった際に多くの人がまず考えるのが視力矯正です。メガネやコンタクトレンズで見え方を補い、見えづらさを解消するのです。

乱視も含めた視力の検査を行い適正な度数の数値を出して矯正器具を作りますが、この際、裸眼状態と矯正器具を使った状態での見え方の両方を確認したうえで度数の調整が行われます。

この度数調整のための検査として行われるのが赤緑テストです。レッドグリーンテストや2色検査と呼ばれることもあります。

眼科や眼鏡屋での検査を受けたことがある人なら「赤と緑、どちらの背景のほうがくっきり見えますか?」と聞かれた経験がある方は多いのではないでしょうか。

この検査は非常にシンプルですが、視覚の屈折異常を見極めるうえでとても重要な役割を果たします。

赤緑検査では、左右に赤と緑の背景が表示されたパネルの中に、同じ黒い文字や記号が並んでいます。被験者は、どちらの色の背景の方が文字がはっきりと見えるかを答えるだけです。

ここでなぜ赤と緑が使われるかというと、人の目は光の波長によってピントの合い方が異なるからです。

赤は波長が長く、緑は短いため、それぞれの光が網膜上で結ぶ位置がずれており、この差を利用して目のピントのずれをチェックすることができるのです。

たとえば、赤の方がハッキリと見える場合は、焦点が網膜の前にあることを示しており、近視傾向にあると考えられます。

この場合レンズの度数は適正が弱めと考えられます。ただしその人のライフスタイルや生活習慣によっては少し弱めのほうが良い場合もあるため、特に見えづらさを感じなければ適性の範囲内とされます。

緑の方がくっきり見える場合は、焦点が網膜の後ろにある可能性があり、レンズの度数が強すぎるということになります。

見え過ぎることもまた目には負担になるため、強すぎる場合にはレンズの調整を行います。遠視の方の場合はこの考え方は逆となり、緑のほうがハッキリ見えると度数が足りていないと判断されます。

このように、赤緑検査は、単にどちらの色が見やすいかを答えるだけで、目の調整力や屈折異常の状態を簡単に把握できる、非常に優れた方法です。また二つの並んだ記号を見比べるだけという簡単な方法のため、日常的な目の健康チェックとしてもおすすめです。

最近では家庭用の簡易視力検査キットや、スマートフォンアプリなどでもこの赤緑検査を行えるものが登場しており、手軽にセルフチェックが可能になっています。

セルフチェックの結果、赤と緑で見え方が明らかに異なる場合は裸眼であれば目の疲れや視力低下などの異常が考えられます。

メガネやコンタクトの人も視力に変化があり矯正器具が合わなくなっている可能性が出てくるので、眼科や眼鏡屋で検査を受けることをお勧めします。

気を付けたいのは、セルフチェックは初期のうちに異常に気付くためのきっかけにすぎないということです。気づいたら早めに眼科に行って、きちんと診察を受けるようにしてください。

まず挙げられるのが「目の疲れ」です。ピントが合いにくいために、目が常に調整しようとがんばり続ける状態が続き、それが原因で疲れ目や肩こり、頭痛を引き起こします。

特に長時間のパソコン作業、スマホの使用、細かい作業などをしている人は、疲れが溜まりやすく、集中力が続かなくなることもあります。

また、運転中に標識や信号がぼやけて見えたり、ライトの光がにじんで見えたりすることもあり、交通事故のリスクにもつながります。特に夜間や雨天時には視界が不安定になりやすく、注意が必要です。

さらに、乱視を放置していると、目が無意識にピントを合わせようとして常に緊張状態に置かれるため、視力の左右バランスが崩れたり、乱視に加えて近視や遠視といった別の視力低下症状を引き起こす可能性もあります。

年齢を重ねるにつれて調整力が衰えることで乱視の症状が強く出ることもあるため、乱視は軽視せず、早めに対処するようにしてください。また乱視の悪化を防ぐ対処法のひとつとして、目の疲れを溜めないことも大切です。

パソコンをはじめとしたデジタル機器を使用する時は定期的に小休憩を入れることや、目の疲れを取るストレッチやトレーニングを習慣づけると良いです。

目の疲れはモニターや照明の明るさにも左右されるため、明るさ調整を丁寧に行うことも目の疲れを減らす重要な要素です。

また、目の疲れを取るには日々の工夫やストレッチのほか、「目リライト」に通うという方法もあります。

「目リライト」は最新技術を採用した機器による低周波刺激で目の緊張やコリをほぐし、目のピント調整を担う筋肉である毛様体筋の動きを回復させることができます。

その結果、目の疲れが解消され、ずれていた目のピントも合わせやすくなり、疲労由来の視力低下を予防・回復することができます。

視力低下による見えづらさは目の負担を増やし、乱視の悪化も招いてしまうため、疲労をしっかり解消することは乱視の悪化を防ぐためにも重要です。

目リライトはHPから簡単に予約することができますので、まずは一度試してみることをおすすめします。

「目リライト」はこちらから